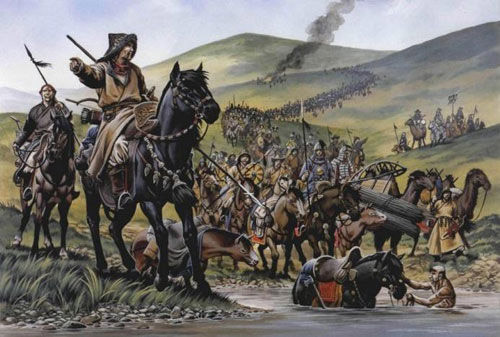

17世纪的鞑靼人武士(资料图)

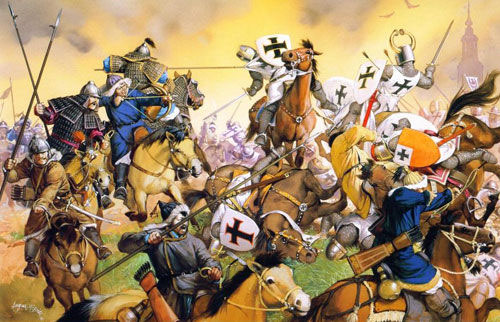

13世纪蒙古西征军与欧洲骑士之战(资料图)

16世纪的诺盖骑兵(资料图)

鞑靼人与克里米亚的七百年的魂牵梦绕

凤凰军事 防务短评 2月28日

近日,乌克兰的局势发生巨大变化,总统亚努克维奇下台后,受俄罗斯势力影响的多个地区局势不稳。尤其是克里米亚的乱局最为明显,武力事件频繁发生,有人在政府机关升起了俄罗斯国旗,还有消息称克里米亚已准备进行独立公投。

克里米亚自治共和国,是乌克兰目前唯一的一个自治共和国,面积26100平方公里,人口200余万。克里米亚之名,源自塔塔尔语“克里木”,鞑靼人在这里建立了克里木汗国,已生息七百余年。然而今天,鞑靼人口却只占克里米亚的12%,接近60%的人口却是近代移民来的俄罗斯人。

鞑靼人,乃蒙古四大汗国之一的钦察汗国(金帐汗国)的主体民族,原本是西方对蒙古民族的泛称。成吉思汗长子术赤建立钦察汗国时,只拥有4000户蒙古军士,通过融合当地占大多数的阿速(阿兰)人、钦察(康居)人等突厥语各族后,逐渐形成了东欧地区的鞑靼民族。

15世纪,金帐汗国开始解体,分裂成多个汗国。其中,术赤后人哈吉·格莱成立了克里木汗国。该汗国一度称雄黑海北岸的南俄草原,以金帐汗继承人自居,乌克兰、俄罗斯地区都曾遭到克里木汗国的频繁侵略。1572年,克里木汗国曾围攻莫斯科,掳掠人口十五万,尸骸塞满莫斯科河。

但是,落后的游牧国家最终不敌逐渐开化的俄罗斯帝国。1777年,克里木汗国成为俄罗斯的附庸,1783年被正式吞并。此后,克里米亚成为俄国的一个省份,战略地位很重要,直接影响到俄罗斯对黑海地区的控制力,在1854年至1856年间曾爆发著名的克里米亚战争。二次世界大战中,克里米亚半岛也多次爆发血腥战役,包括刻赤战役、塞瓦斯托波尔保卫战等。

1921年,克里米亚鞑靼社会主义自治共和国宣告成立,隶属俄罗斯联邦。此时,克里米亚的主体民族仍然是鞑靼人。然而在1944年后,斯大林以许多克里米亚鞑靼人与德国合作为由,将全部克里米亚鞑靼人强制移民至中亚,鞑靼社会主义自治共和国也被改为克里米亚州。数十万鞑靼人流离失所,据称有46%的人在流放中死于饥饿或疾病,数十年后才被允许回归故乡。

后来鞑靼人开始了回归运动,苏联解体后这个回归过程也一直在继续,但目前人口仍然仅有20余万。克里米亚的人口构成,60%仍为俄罗斯人,24%为乌克兰人。克里米亚从乌克兰回归俄罗斯的呼声很高,但大部分鞑靼人却坚决表示反对,但因处于少数地位,所发出的声音难以发挥决定作用。

少数族裔曾遭驱逐,余波影响局势70载

1944年,苏联政府以通敌为名,对乌克兰和高加索地区的少数民族进行大规模放逐,丧生者数以万计。尽管苏联官方对这段历史讳莫如深,但当年的一幕幕鲜活地存留在被流放者及其后代的脑海中。他们由此形成的心结,至今影响着克里米亚地区的局势。

2014年2月的最后一个星期天,曾令莫斯科头痛不已、如今与克里姆林宫关系亲密的车臣共和国风平浪静。人们并未注意到,83岁的老妪贾布赖洛夫正带领家人举行一场祭礼。

70年前的同一天,贾布赖洛夫之母在村口看到军用卡车排队驶来,脚步顿时僵滞,一屁股坐在路边,眼泪流了下来。“我问妈妈为什么哭,她说,这些卡车将把我们带离家园。”午夜,急促的敲门声在每一户住家院子里响起,贾布赖洛夫惊恐地发现,母亲说对了。

除了车臣人,克里米亚的鞑靼人、印古什联邦的印古什人和北高加索的巴尔卡尔人和卡尔梅克人也不得不背井离乡,千万男女老少的命运转折,归因于苏联政府的一纸命令。

针对整个族群的清算

在已公开出版的苏联档案中,不难找到有约瑟夫·斯大林签名的一叠国防委员会命令。其中,驱逐克里米亚鞑靼人的命令写道,“在卫国战争中,很多鞑靼人背叛了祖国,抛弃捍卫克里米亚的红军部队,站到了敌人一边。加入德国的志愿部队与红军作战。德国占领克里米亚期间,一些鞑靼人对苏共党员进行了报复,并且帮助德国屠杀苏联人民。”有鉴于此,苏联政府决定,鞑靼人无权继续在克里米亚生活,他们将被永久性迁往乌兹别克斯坦。

当时,二战尚未尘埃落定,但苏德战场胜负已分,莫斯科有了惩罚“背叛者”的精力。德军占领高加索地区时,曾向当地非俄罗斯族群承诺,可以帮助他们获得独立,这些少数族裔对德国人产生了同情。俄历史学家爱德华·拉津斯基,将他们称为“纳粹的第五纵队”。

事实上,至少2.5万名克里米亚的男性鞑靼人加入了苏联红军,与法西斯殊死搏斗,其中一些甚至获得了勋章。战争结束后,这些从枪林弹雨中幸存下来的人却发现,他们被解除了武器,无缘回到故乡,而是直接被遣返到乌兹别克斯坦的安置点定居。

通常,被驱逐的族群只有很短的时间整理几件随身物品,就要踏上流放的漫漫之路。首先由特勤部门出面,用卡车将他们载往火车站,而后塞入原本用来运输牲畜的货箱中,每个货箱平均挤着50人,很多家庭在此过程中失散了。

数十万人死于流放途中

1993年出版的《莫洛托夫回忆录》中,曾任苏联外长的莫洛托夫称,“战争期间,我们接到了少数族裔大规模叛变的报告……这是生死攸关的问题,我们没时间调查细节。当然有无辜者被牵连。但我认为,考虑到当时的情况,我们的做法是正确的。”

苏联国防委员会还专门公布了执行驱逐工作的实施细则。规定:“随队的有一位医生两位护士,并且配备一定量的药物,对迁徙中的人进行医疗救治。”

类似安排更像是画饼充饥。简陋的车厢和糟糕的卫生环境、极度匮乏的水和饮食,让颠簸数月的迁徙者健康状况直线下降,斑疹伤寒等传染病开始蔓延。在长达三周的旅行中,很多鞑靼人被病魔夺走了生命。官方记录上,出发时和到达时的人数相差了6000名。

春季恰逢疟疾肆虐,而苏联没有足够的药物来治疗如此恶疾。加之鞑靼人的免疫力在长途迁徙的劳顿和饥饿中大打折扣,到达乌兹别克斯坦的头一年,又有大量被流放者死亡。18个月内,官方登记的死亡人数就超过了2.6万,多数是饱受折磨后方才撒手人寰。

相似的命运也降临在其他遭遇强制迁徙的族群中。“俄罗斯之声”网站称,40万车臣人和印古什人死于流放途中。

承诺与现实相去甚远

严峻现实与官方承诺的落差越大,这场大迁徙就越富于黑色幽默的味道。法令白纸黑字地写到:“运输部门保证每天给迁徙者提供热腾腾的食物和热水。”但在贾布赖洛夫的记忆中,那段旅程“没有水也没有食物”。她告诉“自由欧洲电台”,“我们随身携带的食物很快就见底了。每当火车停下,母亲就会下车去取一捧雪,融化后给我们当水喝。”

今年82岁的老汉Ziyatdin和家人告别故乡时只是个12岁的男孩。他记得,乘火车的那三个星期,每隔几天,车门就会打开,“靠站时,他们就将死者的尸体这样丢出去。”

即便旅行告一段落,噩梦也不会轻易过去。“当我们到达那里,(发现)没有足够的吃的。很多人死了,因为寒冷、饥饿或疾病。”按照苏联官方记录,这些新移民每人每天只能拿到340克食物。Ziyatdin向美国公共广播电台(NPR)回忆,“我全家20人,就4个活了下来。”

苏联官方法令则宣称:“保证这些人到达定居点后能够得到土地,并能够获得建造居住地需要的建筑材料……给每个家庭提供最多5000卢布的七年贷款,用于建筑和安家。”

就这种落差,英国广播公司(BBC)称,驱逐计划和具体实施过程都很粗糙,乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦地方官员没有事先获知准确的到来人数,更谈不上为其准备足够的住所。

还有些经历过那段岁月的鞑靼人表示,乌兹别克斯坦地方政府确实给了他们建房用的土地,随后的20年里却一直没有配备基础设施;聚居区没有公路,更没有自来水。

部分军警伸出同情之手

对印古什人和车臣人的驱逐开始于1944年2月23日清晨,令异见人士胆寒的内务人民委员贝利亚向斯大林汇报了整个过程。“2月23日到29日,478479人,其中包括91250名印古什人上了火车。157列火车已开往新定居点。1016名反苏的车臣和印古什人被逮捕。”

“在行动中,动用了1.9万名警察和内卫部队,他们中的一些人此前参与了驱逐卡尔梅克人的行动。他们还将在即将开始的驱逐巴尔卡尔人的行动中发挥作用。”

作为政府的铁拳,军警们的职责是押解并监视被放逐者;作为有感情的人,逼迫同胞背井离乡让他们感到困扰甚至痛苦。当时10岁的印古什人伊萨·哈什耶夫对BBC说,“负责押送我们的士兵是个好人,他帮助我们把5袋谷物装到车上,还帮助我们打包被子和衣物。要不是他,我们肯定活不下来。”

印古什人阿劳丁·沙迪耶夫曾在战场上与纳粹浴血搏杀,离开前线后成了内卫部队的一名官员。看到同胞被逐,他于心不忍:“我很难过,非常难过。我每天晚上都大哭。我尽全力去帮助同胞们,但是也要完成身为公职人员的任务。”

沙迪耶夫的工作是检查被流放者,执行任务时的所见所闻让他内心恐惧。“有一次,我问孤儿被安排到了哪里?有人向森林的方向挥挥手。在树下,我发现了很多躺在稻草上的小孩子,几个年龄大些的女孩向我跑来,最大的不过12岁。那些躺在地上的婴儿都向我伸出双手,他们在寻求帮助。”那些年龄大些的女孩在附近的田野和果园找吃的,或者去乞讨。“孩子们都沉默地躺在那里。这一幕让我十分难受。时至今日,我仍然不想和别人谈起。”

70年未解的心结

定居乌兹别克斯坦的鞑靼人集中生活在独立的居民点,从事繁重的体力劳动,如建筑、采矿、农作物种植等。他们还要遵守一系列特殊规定,在没有得到当地内卫部队官员同意的情况下,不得离开安居点,也就无法和多数苏联民众享受同等权利。更有甚者,鞑靼人还得像二战时期德国境内的犹太人一样,随身携带标有种族和身份的文件,以备检查。

斯大林活着的时候,对这些少数民族的苛刻责罚是苏联官方的禁忌话题。这位铁腕人物死后4年,车臣人和印古什人才陆续被允许返回家乡。然而,回到故土的他们,满眼尽是物是人非的场景:陌生人搬进了他们的老宅、占有了他们的土地;清真寺被摧毁,墓碑被挖走,山上矗立了几百年的古塔都被夷为平地。心碎的人们纷纷返回了遥远的中亚。

相比之下,鞑靼人的抗争更艰难,也更顽强。

斯大林去世后,苏联政府废除了对鞑靼人的特殊限制;1967年9月,针对这个民族的叛国罪指控被撤销;不过,直到1987年以后,鞑靼人才能自由地生活在克里米亚,而不必担心被遣返回乌兹别克斯坦。

时过境迁,到21世纪初,半数以上的鞑靼人已回归故土,他们是一个团结的集体,矢志不渝地通过和平抗议,争取政治、经济和市民权利。《华盛顿邮报》称,根据乌克兰2001年的人口统计,鞑靼人占克里米亚总人口的12.1%。

如今生活在克里米亚的鞑靼人中,几乎每个家庭都有亲友在当年的大流放中丧生。他们由此成为克里米亚地区反俄力量的中坚。苏联解体后,曾被赫鲁晓夫当礼物送给乌克兰的克里米亚的归属问题浮出水面。1991年的全民公投中,乌克兰以微弱优势获得了克里米亚的主权,鞑靼人的支持居功至伟。此后,鞑靼人的代表机构一直和亲乌政党关系密切。

然而,偏向乌克兰的鞑靼人与基辅当局也存在矛盾,当地自治政府的议员Egizov告诉NPR,“乌克兰政府认为我们是少数民族。我们不是少数民族,鞑靼人是土著,是克里米亚半岛的主人。”随父母从乌兹别克斯坦回归时,Egizov只是个稚童,而此类想法在年轻的鞑靼人中相当普遍。他们希望在克里米亚全面复兴鞑靼文化,包括将鞑靼语作为官方语言。

2月26日,克里米亚议会被武装人员占领前,鞑靼人汇聚成比亲俄派更壮观的抗议团体。《华盛顿邮报》称,无论鞑靼人与乌克兰有怎样的分歧,如果在被乌克兰人统治和被俄罗斯控制之间二选一,历史的伤痛会让他们毫不犹豫地选择前者。这正是鞑靼人的复仇。

新闻链接:克里米亚的前世今生

新华网北京3月16日电(记者王龙琴)克里米亚位于乌克兰南部的克里米亚半岛,是乌克兰境内唯一一个自治共和国。它面积2.55万平方公里,人口约250万,其中俄罗斯族人占近60%,乌克兰族人占约24%。此外,这里还生活着少数鞑靼人和白俄罗斯人等。当地居民主要说俄语。克里米亚首府为辛菲罗波尔。

历史上,克里米亚曾先后被不同的民族占领。公元1443年后,这里建有克里木汗国。1783年,克里米亚被沙俄吞并,1918年归属俄罗斯。1954年5月,为纪念乌克兰与俄罗斯联邦合并300周年,苏联最高苏维埃主席团下令将克里米亚州划归乌克兰。1991年苏联解体,克里米亚随即成为乌克兰的一部分。

克里米亚半岛濒临黑海和亚速海,拥有许多著名的海滨疗养城市,如雅尔塔和米斯霍尔等。克里米亚的主要港口有刻赤、塞瓦斯托波尔、叶夫帕托里亚等,其中塞瓦斯托波尔是一个深水不冻港,是俄黑海舰队的主要基地。

俄罗斯黑海舰队是俄海军四大舰队之一,从苏联时期就一直驻扎塞瓦斯托波尔港。苏联解体以后,黑海舰队被分割。根据俄乌双方达成的协议,俄黑海舰队以租用基地的方式继续在乌境内驻扎。根据2010年4月双方签署的协议,俄黑海舰队在乌境内驻扎期限为2042年,到期后俄乌双方还可决定是否再延长5年。(来源:新华网)

- 48小时

- 一周

- 图片

- 01-03

- 红色娘子军战士王运梅去世

- 11-25

- 给自己的心灵鸡汤

- 10-10

- 武铁沿线“涂鸦墙”

- 10-09

- 前中国第一女保镖——边梅

- 10-09

- 台湾研发“朱雀”隐身无人战机

- 09-24

- 打啥样的“大老虎”才算兑现承诺

- 09-24

- 慈善捐赠连降:是危机更是契机

- 09-24

- 娱乐圈的八大美女“共产党员”

- 09-24

- 中美比拼高空无人侦察机:翔龙

- 09-23

- 不要给白衣天使被亵渎的机会

有一种味蕾与乡愁叫“闽西八大干

有一种味蕾与乡愁叫“闽西八大干 刘少奇女儿出席父亲诞辰116周年纪

刘少奇女儿出席父亲诞辰116周年纪 岩城部分道路增设隔离护栏引热议

岩城部分道路增设隔离护栏引热议 周恩来1961年的年夜饭

周恩来1961年的年夜饭 李达:“文革”中毛泽

李达:“文革”中毛泽