让“红色爱情”变得“陌生”——武歆访谈

记者:据我所知,长篇小说《延安爱情》是你文学创作的一个“节点”,之前你并没有涉及过“红色”题材的创作。是什么让你开始对这一领域有了如此浓厚的兴趣和近乎执著的创作热情?

武歆:你说得对。我从1983年开始发表第一篇小说,至今将近30年了,在写作《延安爱情》之前,从来没有触碰过“红色”题材,因为一直怀有敬畏感。总觉得“红色”题材是“宏大叙事”,高大而遥远,因此之前一直热衷于都市“小人物”题材的创作。但后来发生的一件事,让我彻底改变了对“红色”题材的看法,或者说热爱上了“红色”题材——这源于一位相识了20年的“延安老革命”。 老人今年90岁,抗日战争爆发后,出身于官宦家庭的他正在北平辅仁大学读书。后来他抛弃家产,中断学业,历尽艰辛,投奔去了延安。在5年前的一个下午,我去看望老人,在聊天中,老人望着窗外,忽然动情而又伤感地对我说,他特别想回到延安看一看,可由于身体原因,再也回不去了。于是,老人给我讲述了当年他在延安的生活、学习,特别讲了他的“延安爱情”。在那个平静的春天的午后,老人眼含泪花,格外动情。关于这个情节,我曾跟许多记者朋友谈过,但今天还想再讲。就是因为这个情节,让我以前一直敬畏的“红色”,忽然来到了我的身边,并且觉得是那样亲近、那样温暖。后来,我翻阅了一千多万字的历史资料,特别是革命者的生活史料。我深陷其中,越发感到“红色”题材的独特魅力,感受到革命者如此丰富多彩的内心世界。我也意识到,这是一座丰富的创作宝藏。在创作《延安爱情》的中途,我就有了创作“红色爱情长篇系列”的想法:表现抗战时期所形成的“解放区”、“国统区”、“敌占区”内,知识青年在当时不同生活境遇下的人生追求和精神向往,还有他们生活中的喜怒哀乐,以及内心的真挚情感。我试图在更加接近真实生活的情境下,去表现他们对革命理想和信仰的追求。

(责任编辑:邹玉玲)

- 相关阅读:

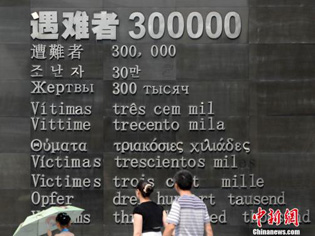

唐山市红色旅游发展规 唐山市红色旅游发展规 |  朝版《梁祝》:中国味 朝版《梁祝》:中国味 |

- 48小时

- 一周

- 图片

- 12-03无产阶级革命家彭德怀元帅

- 12-02英勇卓越的黄克诚大将军

- 11-3012.1世界艾滋病日,你了解艾滋病么?

- 11-25无产阶级战士徐向前元帅

- 11-25“军神”刘伯承元帅

宁都:乡村旅游大放异彩

宁都:乡村旅游大放异彩