刘应启和学生在一起

“铁心跟党是我魂,为党分忧是我志,助民解难是我责,永葆本色是我求!”这是刘应启的座右铭。一位一直走在长征路上的百岁老红军;一个具有坚定而崇高信仰的“穷光蛋主义者。

刘应启,今年101岁,扬州军分区干休一所正军职离休干部。河南项城人。1911年出生,1930年2月参加中国工农红军,1933年6月入党。参加了中央革命根据地第一次至第五次反围剿和举世闻名的二万五千里长征,以及抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,历经150多次战斗,曾荣获二级“八一”勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章、二级红星荣誉勋章。1965年离休后,他继续书写着人生辉煌,多次获得全国、全军范围荣誉,并被中共中央宣传部和解放军总政治部树为全国全军重大典型。

23年战火生涯,在鬼门关转了几回

在刘老23年的战火生涯中,历经大小战斗150多次,到底负过多少次伤,他自己也数不清。但刘老说他命大,好几次都从鬼门关转了回来。抗战期间一次行军途中,他的左脚伤口不幸染毒溃烂,实在不行了,被送到了野战医院。院长检查后,认为无法治了,抓了一把大洋塞到他手上:“你恐怕不能再干革命,回家好好养伤种田去吧。”

“我要革命,不要钱!”刘应启自己把脚包扎了一下,硬是拄着拐杖去找老部队。走了几百里,终于在前线又找到了部队。奇怪的是,几仗打下来,脚却神奇地不治而愈了。

75年来,他一直在长征

75年前,刘老随红军主力部队长征,三过草地。时光荏苒。当年的红军战士,已是百岁老人。对刘老来说,当年的万里长征,只是开启了他的真正人生。此后,在他历经的抗日战争、解放战争、抗美援朝到和平建设乃至离休后的40多年时间里,他一直用长征精神激励着自己前行。有人说,这70多年来,他一直都在长征。

入党78年,一辈子做党的人

“我还有一个名字叫‘党社军’。”昨天,刘老自曝了这个小秘密。“我是党哺育的,是社会主义社会养大的,是人民军队培育的。我时刻用‘党社军’这个名字提醒自己不要忘本,一辈子做党的人。”

刘应启1933年入党,一辈子做党的人,是刘应启毕生追求。他把这种追求化为一个个看得见、摸得着的行动。有人用三句话总结他:行万里路,讲千堂课,育百万人。

120多个贫困孩子的“希望爷爷”

1992年,刘老来到杨庙乡茶场小学讲传统,走进校门,看到教室破破烂烂的,心里不是滋味。报告完毕,他立即从身上掏出1500元钱捐给学校,随后又买来几十本图书。

扬州军分区在仪征市陈集镇建了一所希望小学,他一次掏了4000元。干休所附近的梅岭小学扩建校舍,他又捐了3500元。此后,他每年都要向该校捐款1000元。

1993年,刘老通过扬州团市委与革命老区仪征月塘乡的特困学生包金华结成了“帮扶对子”。第一次见面,刘老捐出500元,这也是仪征希望工程的第一颗火种……

扬州军分区干休一所有一份统计:刘应启先后资助的特困学生有120多名,累计捐款15万多元。

刘老有两个“100万”

在老红军刘应启身上,有两个“100万”。但是,这“100万”指的不是钱。

他写下了100多万字的读书笔记。读书看报是刘老生活中重要的一部分,他每天必做的三件事就是听广播、读报刊、看新闻。他自费订阅了《人民日报》、《解放军报》、《求是》、《半月谈》、《参考消息》等十多种报刊杂志。每当有新的政策法规出台,他都买了读本学习。看到好的材料,他就复印了发给党小组成员人手一册。多年来,刘应启已写下了100多万字的读书笔记,剪贴的资料本摞起来有一人多高。 刘应启觉得自己作为一名从长征路上走过来的红军战士,有责任、有义务向社会特别是年轻人宣讲为什么要信仰马克思主义,为什么要拥护中国共产党,为什么要坚持社会主义。我们的接班人不能是党史盲、军史盲。在他看来一个口头上入党、行动上不入党,平时入党、关键时刻不入党,一时一地入党、时间一久便把党员身份丢在档案里的人,不是真正的共产党员。这样的人肩负的责任越大,对党的危害就越大。

据统计听过他报告的有100多万人次。刘应启离休后,常年担任扬州30多家机关、院校、企业的政治教育辅导员,先后为800多个单位作报告1000余场,每次报告他都精心准备,稿子都是自己写的。刘应启的听众达到了100多万人次。

李应启语录:

■“我要革命,不要钱!”

——抗战行军途中,刘应启左脚染毒溃烂,野战医院院长认为无法医治,抓了一把大洋塞到刘应启手中,刘应启愤而自己包扎,拄着拐杖寻找部队,最终脚伤不治而愈。

■“同志们,困难面前有我们,我们面前没困难!”

——2003年夏天高邮湖水暴涨,93岁的刘应启在抗洪大堤为战士们鼓劲。

■“一个人不学习,理想信念就会淡化,大脑思维就会僵化,思想行动就会退化。打仗时不学习,就会跑错阵地,就会打错枪;工作中不学习,就会思路不清,就会出乱子;离休后不学习,就会犯迷糊,就会老年痴呆。”

——刘应启在读书笔记中写道。

■“孩子,你有这个想法,我不反对,想靠关系,我不答应。孩子,你爸一生清清白白,到了晚年更不能做有损于党的声誉的事。”

——刘应启的大儿子想下海闯市场,要刘老利用关系为他创造条件,结果遭到刘老的拒绝。

■“我是帮不过来,但帮一个是一个,大家都来帮,困难户不就越来越少了吗?”

——有人问刘应启,现在还有很多人生活困难,你一个人帮得过来吗?刘应启的回答很有力。

■“我的钱都是党和人民给的,现在回报人民是很正常的。”

——扬州军分区干休一所有一份统计:刘应启先后资助的特困学生、困难群众共计200多人,当记者采访刘应启时,他说得很平静。

■“没有存款,这就是社会主义。”

——正军职离休的他,大部分钱都用在了希望工程、扶贫帮困上了,所以至今都没什么存款。老伴田静笑言他是“穷光蛋主义”,刘老却自得其乐。

■“我这辈子,最自豪的是认真履行了自己的入党誓言。”

——刘应启1933年入党,78年后,忆起自己的这段入党誓言,刘应启很自豪。

(责任编辑:苏红网)

- 48小时

- 一周

- 图片

- 05-10

- 解放军空军新型战机进驻西藏

- 05-10

- 若菲佣敢开第一枪中国海军定严惩

- 05-09

- 常此摩擦中菲不动武将是奇迹

- 05-07

- 印军士兵打电话要向解放军借手机

- 05-04

- 港媒:中国航母拟八一宣布成军

- 12-06

- 家具 家居装修六步骤(上) - 博文预

- 11-11

- 北京台湾士林生煎包单人餐

- 08-29

- 高精图:中国军方首次公开夏级战

- 08-29

- 实拍朝鲜海军妹妹

- 06-01

- 当雷锋遇上素颜宅男女神

平远:南台景区荷花绽放

平远:南台景区荷花绽放 于都:大力发展生态果园乡村游

于都:大力发展生态果园乡村游 王直将军为红四军入闽第一村题词

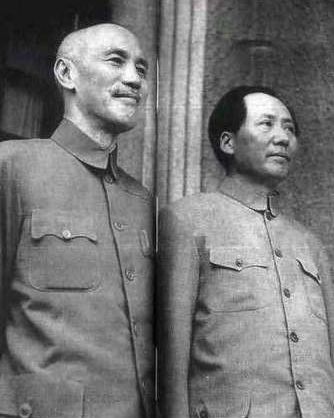

王直将军为红四军入闽第一村题词 蒋介石断言:林彪不会

蒋介石断言:林彪不会 杨开慧被枪杀的真相

杨开慧被枪杀的真相